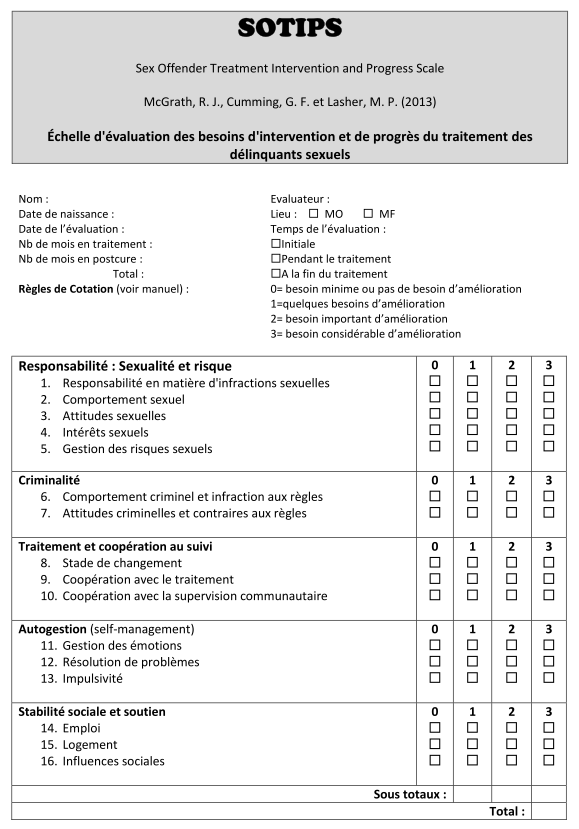

Échelle d’évaluation des besoins d’intervention et de progrès du traitement des délinquants sexuels (SOTIPS)

Échelle d’évaluation des besoins d’intervention et de progrès du traitement des délinquants sexuels (SOTIPS)

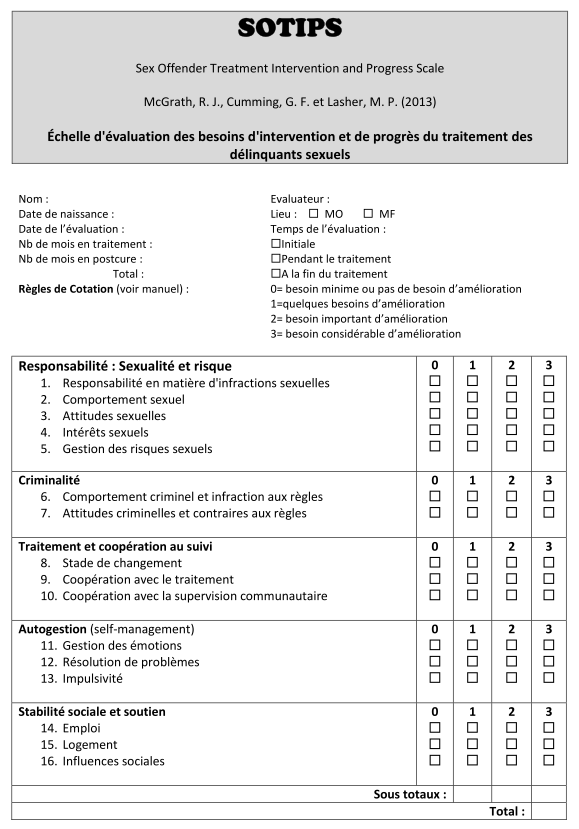

Le SOTIPS (Sex Offender Treatment Intervention and Progress Scale, McGrath, R. J., Cumming, G. F. et Lasher, M. P. (2013)) est un instrument dynamique utilisé pour évaluer le risque, les besoins en matière de traitement et de surveillance et les progrès des délinquants sexuels adultes de sexe masculin. Il comprend 16 facteurs de risque dynamiques évalués à l’admission, puis tous les six mois, sur une échelle de 4 points allant d’un besoin d’amélioration minime ou nul à un besoin d’amélioration très important. Le SOTIPS est conçu pour être utilisé par des professionnels de la santé mentale et des agents de probation et de libération conditionnelle. Le SOTIPS doit être associé à une mesure statique du risque telle que le VASOR-2 ou le Static-99R. Le manuel du SOTIPS est disponible gratuitement.

L’échelle SOTIPS est une mesure dynamique d’origine statistique conçue pour aider les cliniciens, les travailleurs sociaux des services correctionnels et les agents de probation et de libération conditionnelle à évaluer le risque, les besoins en matière de traitement et de supervision et les progrès réalisés par les hommes adultes qui ont été condamnés pour une ou plusieurs infractions sexuelles qualifiées et qui ont commis au moins une de ces infractions sexuelles après leur 18e anniversaire … Les scores des items du SOTIPS sont destinés à refléter les besoins relatifs de traitement et de supervision d’un individu pour chaque facteur de risque. Le score total du SOTIPS est destiné à fournir une estimation du niveau global de risque dynamique d’un individu et de son besoin de supervision et de traitement » (p. 1). Les sections de ce manuel comprennent : la vue d’ensemble et l’administration ; les descriptions des items et les critères de notation ; et la feuille de notation du SOTIPS.

Le SOTIPS peut être utilisé de la manière la plus productive en tant que méthode structurée d’examen périodique du risque, des besoins de traitement et de supervision, et des progrès des délinquants sexuels adultes de sexe masculin par rapport à une liste relativement complète de facteurs de risque empiriques qui ont été étroitement liés à la délinquance sexuelle. L’échelle n’abordant pas tous les facteurs liés aux comportements sexuels abusifs, il convient d’utiliser d’autres outils pertinents et de faire appel au jugement professionnel dans le cadre de la planification du traitement et du processus de supervision.

Manuel

Manuel

McGrath, R. J., Cumming, G. F. et Lasher, M. P. (2013). Manuel de l’échelle d’intervention et de progrès pour le traitement des délinquants sexuels (SOTIPS). Middlebury, VT : Auteur. Télécharger le manuel SOTIPS.

Feuille de codage

Télécharger la feuille de codage du SOTIPS (ENG)

Télécharger la feuille de codage du SOTIPS + règles de cotation (FR)

Robert Mc Grath a plus de 35 ans d’expérience dans la prestation de services cliniques, de conseil, de formation et de recherche axés sur l’évaluation, le traitement et la gestion des personnes ayant commis des infractions sexuelles. Il a reçu en 2015 le Lifetime Significant Achievement Award de l’Association for the Prevention and Treatment of Sexual Abuse (ATSA).

Robert Mc Grath a plus de 35 ans d’expérience dans la prestation de services cliniques, de conseil, de formation et de recherche axés sur l’évaluation, le traitement et la gestion des personnes ayant commis des infractions sexuelles. Il a reçu en 2015 le Lifetime Significant Achievement Award de l’Association for the Prevention and Treatment of Sexual Abuse (ATSA).

Formations: Robert Mc Grath a fourni des services de formation et de consultation à des groupes de santé mentale, de justice pénale et de défense des victimes dans plus de 45 États et à travers le Canada, l’Europe et l’Asie. Il a fait partie des comités consultatifs de traitement et des groupes d’accréditation des programmes nationaux de traitement des délinquants sexuels au Canada, au Royaume-Uni et à Hong Kong. Aux États-Unis, il a conseillé douze programmes d’engagement civil pour les prédateurs sexuels violents et de nombreux programmes de prison, de probation et de libération conditionnelle. Dans le Vermont, il est consultant auprès de la Developmental Disabilities Division et du Department of Children and Families.

Administration de programmes. De 1996 à 2015, Robert Mc Grath a été directeur clinique du réseau intégré de programmes de traitement des délinquants sexuels en prison et dans la communauté, mis en place par l’administration pénitentiaire du Vermont. Il a été directeur clinique des services de santé mentale pour adultes et directeur des programmes d’abus de substances dans des établissements de santé mentale communautaires. Il a été président du conseil d’administration de la Safer Society Foundation.

Services cliniques. En tant que psychologue diplômé, Robert Mc Grath a fourni des services directs d’évaluation et de traitement des délinquants sexuels dans des environnements communautaires et carcéraux pendant plus de 30 ans. Il a été co-président du Comité des questions professionnelles qui a élaboré les lignes directrices 2014 de l’Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA) pour l’évaluation, le traitement et la prise en charge des agresseurs sexuels adultes de sexe masculin.

Recherche. Parmi ses plus de 50 publications, Robert Mc Grath est co-auteur des livres Supervision of the Sex Offender et Current Practices and Emerging Trends in Sexual Abuser Management (Supervision des délinquants sexuels et pratiques actuelles et tendances émergentes dans la prise en charge des auteurs d’abus sexuels). Il est coauteur des instruments d’évaluation du risque ROSAC, SOTIPS et VASOR-2. Ses recherches ont été soutenues par des subventions du ministère de la Justice des États-Unis, du Centre de gestion des délinquants sexuels et de la Recherche sur l’administration pénitentiaire de Sécurité publique Canada.

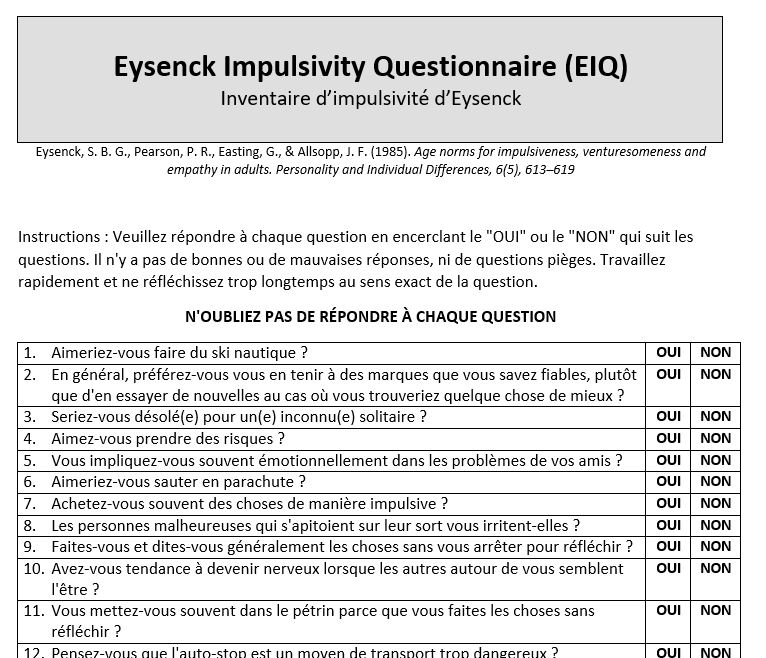

Eysenck’s Impulsivity Inventory ou inventaire d’impulsivité d’Eysenck

Eysenck’s Impulsivity Inventory ou inventaire d’impulsivité d’Eysenck

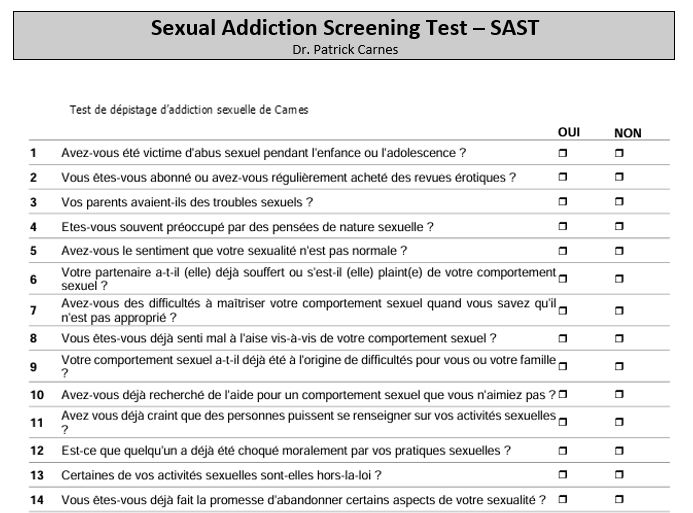

Test de Dépistage de l’Addiction Sexuelle (Sexual Addiction Screening Test – SAST)

Test de Dépistage de l’Addiction Sexuelle (Sexual Addiction Screening Test – SAST)

Robert Mc Grath a plus de 35 ans d’expérience dans la prestation de services cliniques, de conseil, de formation et de recherche axés sur l’évaluation, le traitement et la gestion des personnes ayant commis des infractions sexuelles. Il a reçu en 2015 le Lifetime Significant Achievement Award de l’Association for the Prevention and Treatment of Sexual Abuse (ATSA).

Robert Mc Grath a plus de 35 ans d’expérience dans la prestation de services cliniques, de conseil, de formation et de recherche axés sur l’évaluation, le traitement et la gestion des personnes ayant commis des infractions sexuelles. Il a reçu en 2015 le Lifetime Significant Achievement Award de l’Association for the Prevention and Treatment of Sexual Abuse (ATSA).