Au moyen d’un sondage électronique, l’équipe du NCSC (national center for State Courts) a tenté en 2012 de recueillir des données de base sur chaque programme qui répond aux besoins criminogènes des délinquants. Le sondage a permis de recueillir de l’information sur les pratiques fondées sur des données probantes, comme le moment où ils ont accepté leur premier client, la capacité de leur programme, le nombre de personnes ayant achevé le programme avec succés, le nombre de décrochages, et si l’inscription au programme était avant ou après le plaider coupable.

Au moyen d’un sondage électronique, l’équipe du NCSC (national center for State Courts) a tenté en 2012 de recueillir des données de base sur chaque programme qui répond aux besoins criminogènes des délinquants. Le sondage a permis de recueillir de l’information sur les pratiques fondées sur des données probantes, comme le moment où ils ont accepté leur premier client, la capacité de leur programme, le nombre de personnes ayant achevé le programme avec succés, le nombre de décrochages, et si l’inscription au programme était avant ou après le plaider coupable.

Les questions du sondage ont été conçues spécifiquement pour aborder les bonnes pratiques pratiques et les huit principes fondés sur des données probantes . Les données ont été présentées sous forme graphique et les questions de l’enquête ont été adaptées au principe fondé sur des données probantes auquel elles sont destinées.

En ce qui concerne les pratiques fondées sur des données probantes, l’enquête indique que bon nombre des tribunaux de traitement de la toxicomanie ont appliqué dans une certaine mesure la plupart des huit principes fondamentaux des pratiques fondées sur des données probantes.

Huit principes fondés sur des données probantes relatifs à la supervision des contrevenants

- Évaluer de façon structurée les risques et les besoins

- Améliorer la motivation intrinsèque

- Interventions ciblées (en utilisant les principes risque/besoins/réceptivité )

- Prioriser les méthodes et interventions cognitivo-comportementales

- Augmenter l’utilisation du renforcement positif

- Mobiliser un soutien continu dans l’entourage naturel de la personne

- Évaluer les procédures/pratiques pertinentes

- Fournir de la rétroaction sur l’évaluation des programmes et des animateurs

Principe un : Évaluer de façon structurée les risques et les besoins

Tous les tribunaux de traitement de la toxicomanie évaluent le risque et les besoins criminogènes des délinquants à la le moment de l’admission au programme à l’aide d’outils d’évaluation normalisés comme le LSI-R, le GAIN ou le COMPAS. L’évaluation initiale rapide (« screening ») du délinquant sert de « triage » pour déterminer quels programmes sont appropriés, compte tenu des risques et des besoins particuliers de ce délinquant. L’évaluation ne devrait pas se limiter à un événement ponctuel, mais devrait être un processus continu comportant de multiples évaluations tout au long du programme. L’interaction d’un participant avec le personnel et les autres participants doit être notée au fur et à mesure que le participant progresse dans le programme. De même, le personnel devrait évaluer les participants à l’aide de l’outil d’évaluation normalisé au fur et à mesure que les élements clefs du programme sont atteints afin de déterminer si ce dernier a effectivement atteint les objectifs visés.

L’objectif principal de l’évaluation des risques et des besoins criminogènes est de déterminer quels sont les personnes sous main de justice qui qui pourraient tirer le plus partie du programme. En ce qui concerne les programmes répondant aux besoins criminogènes, les participants les plus susceptibles de réussir sont ceux qui sont à risques élevés/besoins élevés ou à risques moyens-elevés /besoins moyens-élevés.

L’enquête indique que même si presque tous les tribunaux et programmes de traitement de la toxicomanie (« drug courts ») utilisent un outil d’évaluation normalisé, ce ne sont pas tous les tribunaux et programmes de traitement de la toxicomanie qui choisissent des délinquants à risque/besoins élevés. Pour autant, les tribunaux de traitement de la toxicomanie sont plus susceptibles de sélectionner les délinquants à risque élevé/besoins élevés que les autres programmes.

La question de savoir si un tribunal de traitement de la toxicomanie ou un autre programme est approprié est également déterminée. par la capacité du programme d’offrir un traitement d’une manière adéquate au style d’apprentissage de la personne, à ses traditions culturelles, son tempérament, sa motivation ou son genre. La réceptivité est mesurée par un outil d’évaluation standard, tel que SOCRATES ou URICA. Tous les tribunaux et programmes de traitement de la toxicomanie, à l’exception d’un petit nombre d’entre eux, ont déclaré ne pas utiliser d’outil d’évaluation pour mesurer la receptivité au moment de l’admission au programme.

Principe deux : Renforcer la motivation intrinsèque

A travers la motivation intrinsèque, l’agent de probation et de libération conditionnelle ou une autre personne d’autorité aide les participants à voir la nécessité de changer leur comportement en leur faisant découvrir pourquoi changer leur comportement aurait un impact positif sur leur vie. La motivation intrinsèque utilise une série de questions et de discussions pour aider les participants à résoudre leur ambivalence envers le changement par un désir de changement.

Grâce à divers styles d’entretiens, comme l’entretien motivationnelle, les participants prennent conscience de la nécessité de changer leur comportement, réduisant ainsi les besoins criminogènes qui mènent à la récidive. Dans l’enquête, à de très rares exceptions près, tous les tribunaux et programmes de résolution de problèmes utilisent des techniques motivationnelles pour accompagner les participants à modifier leur comportement.

Principe trois : Interventions ciblées

Étant donné que les tribunaux de traitement de la toxicomanie et les autres programmes devraient cibler les personnes à risque élevé ou ayant des besoins élevés, ils doivent fournir des temps structurés pour chaque personne. En règle générale, les délinquants à risque élevé ou ayant des besoins élevés ont besoin de plus d’activités structurées dans leur vie que les délinquants à faible risque. Les données probantes montrent que les participants qui ont entre 40 et 70 % de leur temps structuré sont plus susceptibles d’acquérir des compétences de base en matière de vie, de prise de décisions et de gestion du temps et de réussir dans les programmes et dans la vie. Par conséquent, les participants devraient assister à des séances de counseling (en groupe ou en tête-à-tête), travailler pour atteindre des objectifs éducatifs ou professionnels (chercher un emploi ou travailler), assister à des séances devant les tribunaux, rencontrer leur agent de probation et de libération conditionnelle ou prendre part à d’autres activités quotidiennes structurées. Selon le sondage, la moitié des programmes offrent du temps structuré aux participants pendant au moins 40 % de leur journée. Vingt-trois pour cent des programmes offrent moins de 40 % du temps structuré aux participants.

Principe quatre : Entraînement aux habiletés avec pratique dirigée

En plus de fournir une motivation intrinsèque et de structurer le temps d’un délinquant, il est également important d’offrir des programmes cognitivo-comportementaux qui aident les participants à remplacer leurs pensées et comportements antisociaux par des pensée et des comportements prosociaux.

Il faut un personnel bien formé pour diriger des programmes de visant à remplacer des pensées, apprentissages et comportements antisociaux avec des attitudes et des pensées plus prosociales.

Les programmes de développement des compétences cognitives reposent en grande partie sur les jeux de rôle, où les participants peuvent voir des comportements alternatifs et l’impact que leur comportement a sur les autres. Trois des aspects importants de cet entraienement aux ahabletés cognitives avec une pratique dirigée ont été étudiés : a) l’emploi d’interventions cognitivo-comportementales b) le fait que les distortions cognitives propices au délit ont été abordées c) les comportements positifs pour surmonter les erreurs de pensées conduisant au délit ont-ils été renforcés ?

À une ou deux exceptions près, tous les programmes qui ont répondu au sondage ont indiqué que les trois aspects de ces entraienements aux compétences cognitives avaient été mis en œuvre. Le soutien de la famille et de la communauté est également utile pour aider les participants à changer les comportements et les attitudes. A cet égard, tous les tribunaux de traitement de la toxicomanie sauf deux ont indiqué qu’un certain niveau de participation de la famille est utilisé pour renforcer les changements positifs dans les comportements et les attitudes à mesure que le participant progresse dans le programme. Six des programmes répondants ont indiqué que la participation de la famille était utilisée comme un renforcement positif des progrès des participants au programme.

Principe cinq : Augmenter le renforcement positif

L’essence même des tribunaux de traitement de la toxicomanie et d’autres programmes est le recours à des sanctions et à des mesures incitatives pour motiver le changement de comportement.

Tous les programmes sondés, qu’il s’agisse de programmes judiciaires ou extrajudiciaires, imposaient des sanctions aux participants qui s’écartaient des modalités du programme. Tous les programmes ont utilisé le même ensemble de sanctions fondées sur des données probantes : l’emprisonnement, l’augmentation du traitement, la réprimande verbale, la rédaction de dissertations, l’augmentation du dépistage des drogues et, dans une moindre mesure, les services communautaires. Bien que les programmes autres que ceux des tribunaux pour toxicomanes aient rarement utilisé les services communautaires comme sanction, presque tous les programmes ont indiqué qu’ils utilisaient d’autres sanctions non précisées. Les tribunaux de traitement de la toxicomanie, pour la plupart, n’ont eu recours qu’aux sanctions énumérées ci-dessus. La pratique fondée sur des données probantes encourage fortement le rapport entre les incitations et les sanctions, qui devrait être de 4 pour 1.

Environ la moitié des tribunaux de traitement de la toxicomanie qui ont répondu ont au moins ce ratio ; certains ont un ratio encore plus élevé. Un seul des programmes comportait plus de sanctions que d’incitations. Autrement, la plupart des tribunaux de traitement de la toxicomanie avaient un ratio de 3:2. Encore une fois, tous les tribunaux de traitement de la toxicomanie ont eu recours à des mesures incitatives fondées sur des données probantes, comme des éloges verbaux, une diminution du traitement, une diminution du nombre de comparutions devant les tribunaux, une diminution des tests de dépistage et des mesures incitatives concrètes. Peu de tribunaux de traitement de la toxicomanie ont déclaré avoir eu recours à d’autres mesures incitatives que celles énumérées. Ce n’était toutefois pas le cas des programmes non judiciaires de traitement de la toxicomanie. Presque tous les programmes hors tribunaux qui ont répondu à l’enquête ont déclaré avoir eu recours à d’autres mesures incitatives non précisées en plus des mesures incitatives fondées sur des données probantes énumérées ci-dessus. Bon nombre des programmes non judiciaires ne connaissaient pas (ou ne suivaient pas) leur rapport entre les incitations et les sanctions.

Principe Six : Mobiliser l’appui de la collectivité

Pour ce principe, une seule question a été posée : le programme utilise-t-il les membres de la famille comme un renforcement positif ? Presque tous les tribunaux de traitement de la toxicomanie ont répondu qu’ils avaient eu recours au soutien de la famille dans certains, dans tous ou dans la plupart des cas. Un seul tribunal de traitement de la toxicomanie a déclaré ne pas avoir eu recours au soutien familial. Le même résultat s’applique aux programmes non judiciaires de traitement de la toxicomanie, deux programmes seulement ayant déclaré ne pas avoir eu recours au soutien familial. Les deux programmes qui n’ont pas eu recours au soutien familial – un programme d’alphabétisation professionnelle et un programme stop and think – sont tous deux des programmes à très court terme.

Principe 7 : Mesurer les processus/pratiques pertinents

Pour une amélioration constante, chaque programme doit faire le suivi de ses resultats. En tant que pratique fondée sur des données probantes, les programmes devraient faire le suivi des résultats obtenus par les délinquants et apporter des ajustements et des améliorations au programme en fonction de ces résultats. Cela signifie qu’il faut mesurer les pratiques pertinentes et tenir des dossiers précis pour déterminer si le programme est aussi efficace qu’il pourrait l’être. Presque tous les programmes judiciaires et non judiciaires en matière de drogue ont indiqué qu’ils tenaient des dossiers sur les mesures de résultats suivantes : récidive, pourcentage de participants ayant réussi ou non, toxicomanie, éducation et réussite professionnelle. Cela est de bon augure pour toute tentative d’évaluation future des programmes.

Principe huit : Rétroaction sur les mesures

Bien que la grande majorité des répondants au programme aient déclaré avoir recueilli des données sur les résultats, seuls quelques programmes ont reconnu avoir effectué une évaluation des résultats. Cela signifie que même si les programmes recueillent les données, ils ne les utilisent pas pour déterminer l’efficacité des programmes.

Source: ejsreport

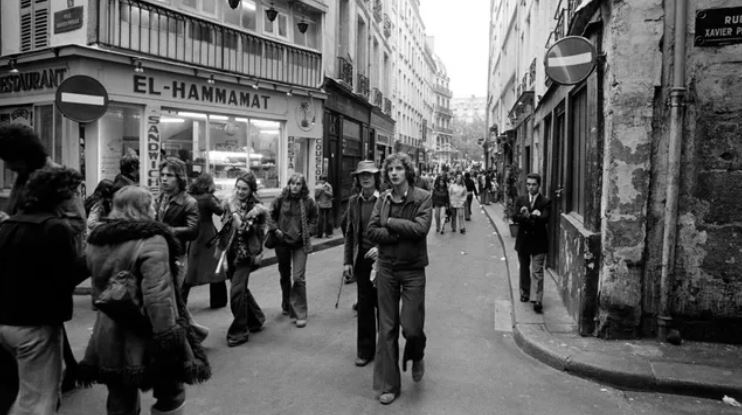

Thomas Legrand profite de cette semaine de Grenelle contre les violences faites aux femmes pour faire entendre un son provenant des archives de l’INA. Cela vient d’un reportage télévisé par France 3 Nancy, réalisé en 1975. On y voit des hommes évoquer la question des viols.

Thomas Legrand profite de cette semaine de Grenelle contre les violences faites aux femmes pour faire entendre un son provenant des archives de l’INA. Cela vient d’un reportage télévisé par France 3 Nancy, réalisé en 1975. On y voit des hommes évoquer la question des viols.

Extrait du colloque organisé par l’institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) sur « l’équilibre des peines : de la prison à la probation ».

Extrait du colloque organisé par l’institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) sur « l’équilibre des peines : de la prison à la probation ». Au moyen d’un sondage électronique, l’équipe du NCSC (national center for State Courts) a tenté en 2012 de recueillir des données de base sur chaque programme qui répond aux besoins criminogènes des délinquants. Le sondage a permis de recueillir de l’information sur les pratiques fondées sur des données probantes, comme le moment où ils ont accepté leur premier client, la capacité de leur programme, le nombre de personnes ayant achevé le programme avec succés, le nombre de décrochages, et si l’inscription au programme était avant ou après le plaider coupable.

Au moyen d’un sondage électronique, l’équipe du NCSC (national center for State Courts) a tenté en 2012 de recueillir des données de base sur chaque programme qui répond aux besoins criminogènes des délinquants. Le sondage a permis de recueillir de l’information sur les pratiques fondées sur des données probantes, comme le moment où ils ont accepté leur premier client, la capacité de leur programme, le nombre de personnes ayant achevé le programme avec succés, le nombre de décrochages, et si l’inscription au programme était avant ou après le plaider coupable. « J’étais un grand timide et je me suis transformé » : aux Baumettes à Marseille, des cours de prise de parole en public pour favoriser la réinsertion des détenus

« J’étais un grand timide et je me suis transformé » : aux Baumettes à Marseille, des cours de prise de parole en public pour favoriser la réinsertion des détenus