Donald Findlater réfléchit à ce qu’il faudrait faire pour éradiquer les abus sexuels sur les enfants (source: voir sur son site l’article complet).

Perspectives théoriques

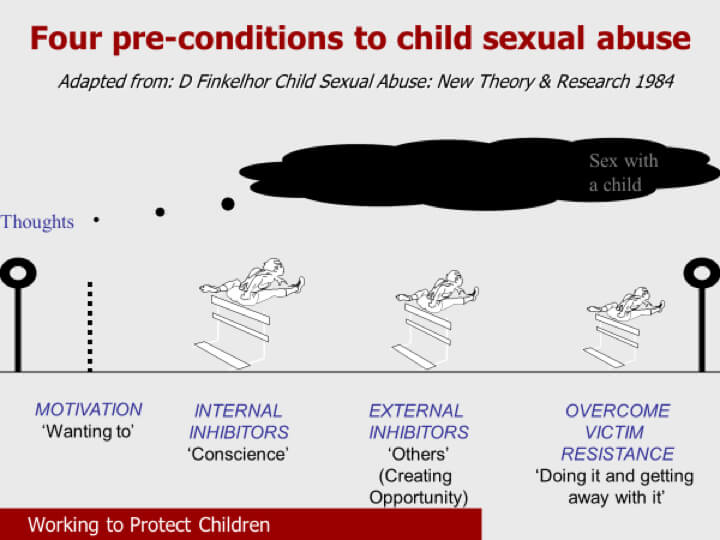

Les « quatre préconditions préalables aux abus sexuels sur enfants » de David Finkelhor (1984) décrivent un processus qui implique :

- la motivation à l’abus sexuel,

- le surpassement des inhibiteurs internes,

- le surpassement des inhibiteurs externes

- et le surpassement des résistances de l’enfant.

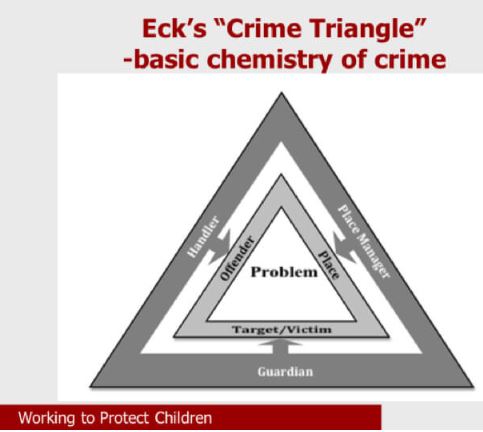

Cinq ans plus tôt, les criminologues Cohen et Felson (1979, social change and crime rate trends: a routine activity approach) avaient proposé une « chimie de base du crime». De nombreuses personnes ont le potentiel de commettre des délits mais ne le font pas. Pour transformer leur potentiel criminel en actes criminels, elles doivent avoir l’occasion de rencontrer une cible appropriée en l’absence d’un tuteur compétent.

Eck a approfondi la réflexion sur la « prévention situationnelle » et le rôle préventif des tiers en proposant trois types de « contrôleurs de la criminalité ».

Eck a approfondi la réflexion sur la « prévention situationnelle » et le rôle préventif des tiers en proposant trois types de « contrôleurs de la criminalité ».

- Le « gardien» (guardian) est la personne qui a la responsabilité et la capacité de protéger la victime potentielle, par exemple les parents ou les enseignants.

- Les « tuteurs» (handlers) sont ceux qui peuvent exercer une influence positive sur les délinquants potentiels, comme les parents, les amis et les collègues de travail.

- Les « gestionnaires de lieux » (Place managers) sont chargés de superviser et de maintenir une bonne conduite dans des lieux physiques spécifiques où le risque peut se manifester, par exemple les écoles et les parcs.

La prévention développementale de la criminalité

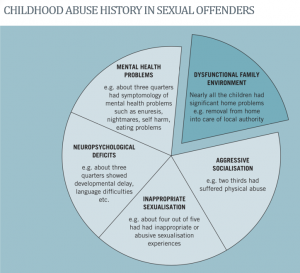

Son objectif est essentiellement de réduire la propension à la criminalité en intervenant tôt pour prévenir les effets négatifs de certaines circonstances et expériences développementales (Smallbone & McKillop 2014). Les résultats sexuels problématiques ont été liés à l’impulsivité individuelle, à une mauvaise résolution des problèmes et à l’adversité familiale, y compris la violence domestique et l’abus de substances par les parents. Pour certains garçons, l’expérience de l’abus sexuel dans l’enfance commence à être reconnue comme un facteur de risque de délinquance sexuelle. Des interventions précoces visant à atténuer l’impact de ces expériences négatives dans l’enfance peuvent réduire le développement de la motivation à commettre des abus, y compris en réduisant les difficultés interpersonnelles auxquelles le jeune peut être confronté. Ces éléments commencent enfin à être pris en compte dans certains programmes d’intervention destinés aux délinquants condamnés.

Si l’on se réfère au modèle des « quatre conditions préalables » de David Finkelhor, on constate que le traitement des délinquants sexuels et les cercles de soutien et de responsabilité servent à accroître et à renforcer les inhibiteurs internes des délinquants ; mais les cercles créent également un groupe supplémentaire de personnes qui peuvent agir en tant qu’inhibiteurs externes efficaces contre la poursuite de la délinquance.

Le matériel de la campagne Stop it Now ! éduque le public, ce qui permet d’augmenter les inhibiteurs externes de manière générale ; et le service d’assistance téléphonique Stop it Now ! renforce les inhibiteurs internes des délinquants potentiels, tout comme il aide les autres appelants à être des inhibiteurs externes plus efficaces de la délinquance potentielle de ceux qu’ils connaissent ou qu’ils aiment. Les séminaires sur la sécurité sur l’internet organisés dans les écoles aident les parents à devenir des inhibiteurs externes plus efficaces de tout délinquant ciblant leurs enfants en ligne, et ceux organisés à l’intention des élèves contribuent à accroître la résistance et la résilience des victimes.

Le matériel de la campagne Stop it Now ! éduque le public, ce qui permet d’augmenter les inhibiteurs externes de manière générale ; et le service d’assistance téléphonique Stop it Now ! renforce les inhibiteurs internes des délinquants potentiels, tout comme il aide les autres appelants à être des inhibiteurs externes plus efficaces de la délinquance potentielle de ceux qu’ils connaissent ou qu’ils aiment. Les séminaires sur la sécurité sur l’internet organisés dans les écoles aident les parents à devenir des inhibiteurs externes plus efficaces de tout délinquant ciblant leurs enfants en ligne, et ceux organisés à l’intention des élèves contribuent à accroître la résistance et la résilience des victimes.

Un cadre global pour la prévention

Dans leur travail fondamental combinant des perspectives théoriques pertinentes, Smallbone, Marshall et Wortley (2008) ont articulé et illustré un cadre global pour la prévention des abus sexuels sur les enfants. Leur modèle de santé publique établit une distinction entre la prévention primaire (ou universelle), secondaire (ou ciblée) et tertiaire. Leur idée maîtresse est que les interventions peuvent viser à prévenir la violence sexuelle avant qu’elle ne se produise (prévention primaire ou secondaire) et après qu’elle s’est produite, afin d’éviter qu’elle ne se reproduise (prévention tertiaire). Leur cadre situe les délinquants et les victimes dans leur contexte écologique naturel (leur envirronement) , où interviennent également des facteurs de risque et de protection. Le cadre qui en résulte nous invite à envisager des cibles pour les interventions qui :

- empêchent les délinquants ou les délinquants potentiels de commettre des infractions ou de récidiver

- empêchent la victimisation ou la revictimisation des enfants

- empêchent une infraction ou une récidive au sein d’une famille ou d’une communauté spécifique,

- empêchent un incident ou une récidive d’abus sexuel d’enfants dans une situation ou un lieu spécifique.

| Cibles | Prévention primaire | Prévention secondaire |

Prévention tertiaire

|

| Délinquants | · Dissuasion générale

· Prévention développementale (dans l’enfance)

|

· Interventions auprès des adolescents et des adultes masculins à risque | · Détection précoce

· Dissuasion spécifique · Traitement des délinquants et gestion des risques |

|

Victimes

|

· Formation à la résistance

· Renforcement de la résilience |

· Renforcement de la résilience et autres interventions auprès des enfants à risque | · Amélioration des dommages

· Prévention de la victimisation répétée |

|

Situations

|

· Réduction des opportunités

· Contrôler les facteurs précipitants · Tutelle élargie |

· Prévention situationnelle dans les lieux à risque

|

· Plans de sécurité

· Interventions organisationnelles

|

|

Systèmes écologiques

|

· Éducation parentale

· Renforcement des capacités communautaires

|

· Formation des témoins responsables

· Tutelles habilitantes · Interventions auprès des communautés à risque |

Interventions auprès des familles, des pairs, des écoles, des agences de services et des communautés « à problèmes ».

|

Donald Findlater : après une carrière dans le service de probation à gérer le travail avec les délinquants sexuels, Donald a rejoint l’organisation caritative de protection de l’enfance, The Lucy Faithfull Foundation, en 1995 pour diriger le seul centre résidentiel d’évaluation et de traitement pour les hommes ayant fait l’objet d’allégations ou de condamnations pour abus sexuels sur des enfants – Wolvercote Clinic – au Royaume-Uni. Depuis, il a été à l’origine d’un certain nombre de développements en matière de prévention des abus sexuels sur les enfants, notamment les cercles de soutien et de responsabilité, Parents Protect et Stop it Now ! Royaume-Uni et Irlande.

Donald Findlater : après une carrière dans le service de probation à gérer le travail avec les délinquants sexuels, Donald a rejoint l’organisation caritative de protection de l’enfance, The Lucy Faithfull Foundation, en 1995 pour diriger le seul centre résidentiel d’évaluation et de traitement pour les hommes ayant fait l’objet d’allégations ou de condamnations pour abus sexuels sur des enfants – Wolvercote Clinic – au Royaume-Uni. Depuis, il a été à l’origine d’un certain nombre de développements en matière de prévention des abus sexuels sur les enfants, notamment les cercles de soutien et de responsabilité, Parents Protect et Stop it Now ! Royaume-Uni et Irlande.

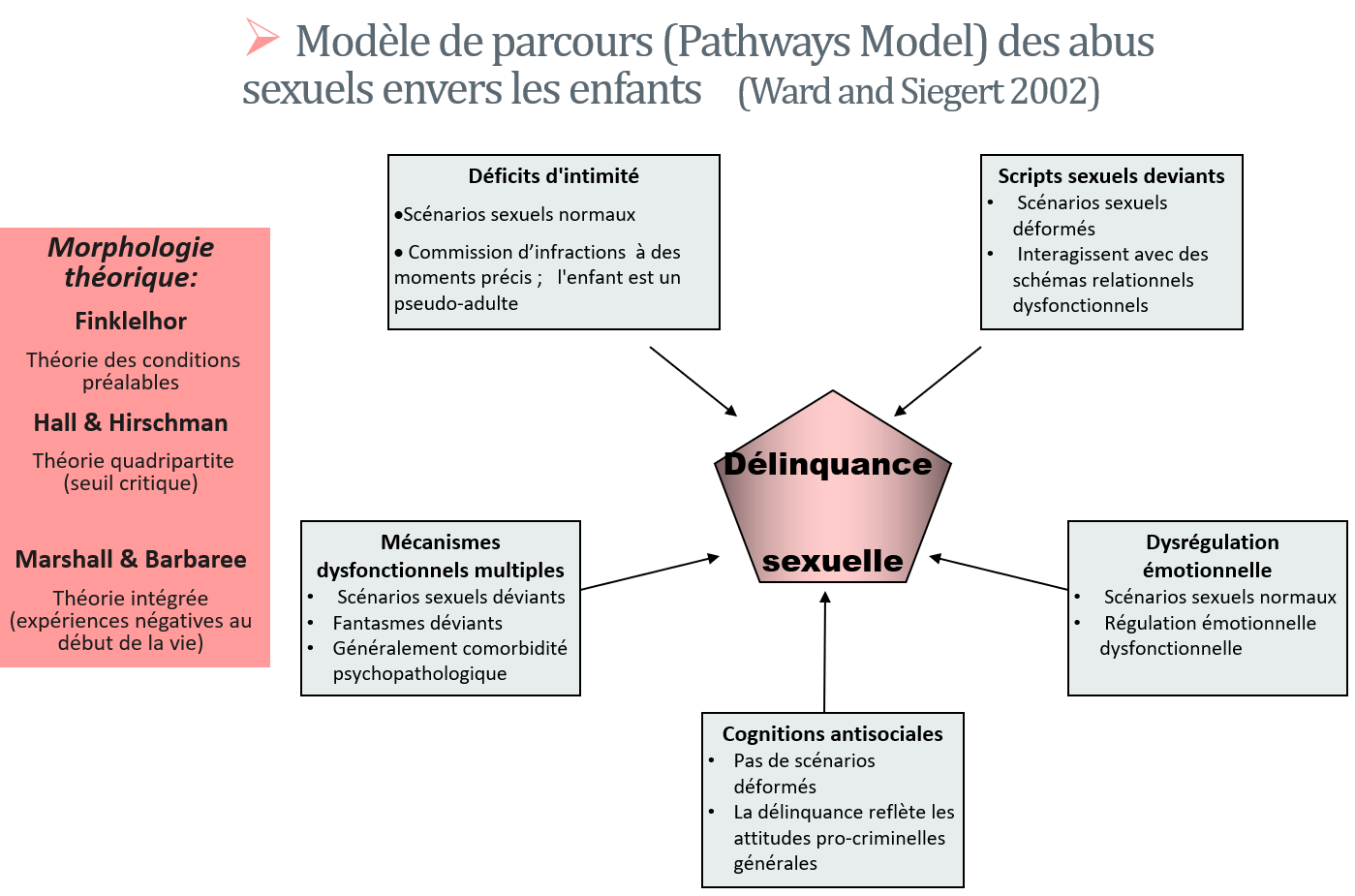

Ward, T. and Siegert, R.J. (2002) Toward a Comprehensive Theory of Child Sexual Abuse: A Theory Knitting Perspective. Psychology, Crime and Law, 8, 319-351.

Ward, T. and Siegert, R.J. (2002) Toward a Comprehensive Theory of Child Sexual Abuse: A Theory Knitting Perspective. Psychology, Crime and Law, 8, 319-351.

Jane Goodman-Delahunty est professeur à la faculté de droit de l’université de Newcastle et membre du tribunal civil et administratif de Nouvelle-Galles du Sud. Formée en droit et en psychologie cognitive, elle mène des études empiriques transdisciplinaires afin de promouvoir des pratiques fondées sur des preuves pour améliorer la justice. Elle a obtenu plus de 9 millions de dollars de financement pour ses recherches et a publié plus de 200 articles et ouvrages scientifiques. Elle a été professeur invité en Chine, en Angleterre, à Hong Kong, en Inde et au Japon. Nommée membre de l’American Psychological Association en 1996, elle a été rédactrice en chef de Psychology, Public Policy, and Law. Avant d’occuper un poste universitaire en Australie, elle a pratiqué le droit pendant 20 ans dans les secteurs privé et public. Elle a été juge administratif pour la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi et médiatrice auprès de JAMS. Le professeur Goodman-Delahunty a dirigé des projets de recherche internationaux et formulé d’importantes recommandations pour la réforme de la justice sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, les interrogatoires de police, les processus d’interrogation, l’interprétation juridique et l’évaluation des blessures psychologiques. Le professeur Goodman-Delahunty travaille au niveau international en tant qu’expert consultant en matière de mémoire humaine, de comportement des jurés et d’agressions sexuelles sur des enfants et des adultes.

Jane Goodman-Delahunty est professeur à la faculté de droit de l’université de Newcastle et membre du tribunal civil et administratif de Nouvelle-Galles du Sud. Formée en droit et en psychologie cognitive, elle mène des études empiriques transdisciplinaires afin de promouvoir des pratiques fondées sur des preuves pour améliorer la justice. Elle a obtenu plus de 9 millions de dollars de financement pour ses recherches et a publié plus de 200 articles et ouvrages scientifiques. Elle a été professeur invité en Chine, en Angleterre, à Hong Kong, en Inde et au Japon. Nommée membre de l’American Psychological Association en 1996, elle a été rédactrice en chef de Psychology, Public Policy, and Law. Avant d’occuper un poste universitaire en Australie, elle a pratiqué le droit pendant 20 ans dans les secteurs privé et public. Elle a été juge administratif pour la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi et médiatrice auprès de JAMS. Le professeur Goodman-Delahunty a dirigé des projets de recherche internationaux et formulé d’importantes recommandations pour la réforme de la justice sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, les interrogatoires de police, les processus d’interrogation, l’interprétation juridique et l’évaluation des blessures psychologiques. Le professeur Goodman-Delahunty travaille au niveau international en tant qu’expert consultant en matière de mémoire humaine, de comportement des jurés et d’agressions sexuelles sur des enfants et des adultes.