Empathy deficits and adolescent sexual offending: A systematic review of the evidence base, Andrew Baly and Stephen Butler, Department of Clinical, Educational and Health Psychology University College London

| Instrument | Description | Fiabilité | Validité | Utilisés par |

| Items sur l’empathie dans Juvenile Sexual Offender Decision Criteria | Score d’empathie évalué par le clinicien (« l’infracteur reconnaît et comprend l’impact négatif de l’infraction sur la victime (empathie) ») d’un programme local pour délinquants sexuels juvéniles, dans un protocole d’évaluation des délinquants. | Pas d’étude de fiabilité ou validité | Smith and Monastersky (1986) | |

| Global Assessment Instrument for Juvenile Sex Offenders (GAIJSO) (Wijk, van Hart, Doreleijers, & Bullens, 2005) | Score d’empathie évalué par le clinicien (« Ne montre pas d’empathie / un peu / suffisamment d’empathie pour la victime ») , tiré d’un outil développé aux Pays-Bas pour une utilisation en pratique clinique afin d’évaluer l’infraction sexuelle et les caractéristiques du délinquant. | Harts Kerkhoffs et al. (2009) ne donnent aucune information sur la fiabilité ou la validité, et rapportent que la fiabilité inter-juges et test-retest n’a pas encore été établie. | Hart-Kerkhoffs et al., (2009) | |

| Measure of empathy for adolescents (Monto et al., 1998; Monto et al., 1994) | Quatre questions d’auto-évaluation « oui/non » conçues pour évaluer les tendances générales à l’empathie (Monto et al., 1998, p.130), à savoir : « Est-ce qu’il vous arrive d’avoir de la peine pour les autres enfants lorsqu’ils sont battus ? »; »Vous arrive-t-il de vous inquiéter pour d’autres personnes qui ont des problèmes ? »; « Pensez-vous que les gens devraient s’occuper d’eux-mêmes et ne pas s’inquiéter des autres ? »; et »Vous arrive-t-il de vous inquiéter des sans-abri ? | Consistence interne: Cronbach’s alpha: .68

Test-retest: .67 (26 étudiants d’université). |

Validité de la construction : Les scores de la mesure étaient négativement liés aux réponses des participants sur le fait qu’ils détestaient, battaient ou voulaient faire du mal aux autres enfants à l’école. Cependant, les scores n’étaient pas liés aux réponses des participants à la question de savoir s’ils forceraient quelqu’un à avoir des relations sexuelles avec eux s’ils étaient sûrs de ne pas être arrêtés. | Monto et al., 1998

Monto et al., 1994 |

| Adapted Moral Orientation Measure (adapted MOM) (Brugman, Rutten, Stams, & Tavecchio, 2006, cited in Stams et al., 2008) | Le MOM est une mesure d’auto-évaluation validée (Stams et al., 2008) conçue pour évaluer le jugement moral et principalement l’empathie affective envers le groupe de victimes. Il contient neuf vignettes auteur/victime. Il est demandé aux personnes interrogées d’évaluer les conséquences pour l’auteur de l’infraction et de répondre à des questions évaluant séparément l’empathie affective à l’égard du groupe et le jugement moral. Le MOM adapté (Van Vugt et al., 2008) comprend des items supplémentaires impliquant une situation d’inconduite sexuelle. | Cohérence interne pour MOM adapté, basé sur la victime :

Alpha de Cronbach : 0,70 (situation générale) et .79 (situation sexuelle). |

La validité de la construction du MOM adapté a été examinée par analyse factorielle, montrant une bonne adéquation aux données: indice comparatif d’adéquation/indice de Tucker Lewis = 0,97, ϰ2 (150) = 175,31, p = 0,08.

|

Van Vugt et al. (2008) |

| Empathy for Girls Test (EGT) (Beckett, [n.d.] (non publié), cité dans Farr et al, 2004)

|

Adapté du test d’empathie pour les femmes de Hanson et Scott (Empathy for Women Test, 1995), qui semble conçu pour évaluer l’empathie cognitive générale et l’empathie à l’égard du groupe de victimes. Le test d’empathie pour les femmes est également sensible aux répondants se présentant comme « sur empathiques ».

L’EGT est une mesure d’auto-évaluation qui consiste en huit vignettes portant sur des interactions sociales/sexuelles abusives, non abusives ou ambiguës. Les participants sont invités à évaluer ce qu’une fille est susceptible de ressentir à partir d’une liste de sentiments possibles, accompagnées d’une échelle de Likert en trois points. |

Cohérence interne : alpha de Cronbach: .72 | Aucune information n’a été trouvée. La validité ne peut pas être extrapolée à partir du test d’empathie pour les femmes, car il contient beaucoup plus de vignettes (15) et une échelle de Likert en sept points. | Farr et al. (2004) |

| Victim Empathy Scale (VES)

(Beckett & Fisher, 1991 (non publié), cité dans Whittaker et al, 2006 ; Beckett & Fisher, 1994 , cité dans Varker & Devilly, 2007)

|

Mesure d’auto-évaluation consistant en 28 questions liées à l’empathie, mesurées sur une échelle de Likert en cinq points. S’applique aux participants considérant (i) leur propre victime et (ii) une ou plusieurs vignettes concernant une victime d’abus sexuel en général.

– En fonction des vignettes utilisées, la mesure est conçue pour évaluer l’empathie cognitive et affective à l’égard du groupe de victimes et/ou de la victime elle-même : un score faible correspond à un niveau élevé d’empathie (et à un faible niveau de distorsions cognitives). |

– Cohérence interne :

Alpha de Cronbach : 0,89 (chez 140 agresseurs d’enfants non traités) (Beech, 1998) – Test-retest : 0,95 (chez 45 agresseurs d’enfants non traités) (Beech, 1998)

|

Validité discriminante : différence significative entre les scores moyens des délinquants sur leurs propres victimes et les non-délinquants sur une sélection de vignettes

(Beckett, Beech, Fisher et Fordham, 1994).

|

Whittaker et al. (2006) (utilisant deux vignettes générales sur les victimes d’abus sexuels et d’un questionnaire VES et un système de notation, ce qui donne une cohérence une interne de 0,8)

– Varker et Devilly (2007) (ont utilisé un formulaire de victime propre et un formulaire victime d’abus sexuel en général) |

| Interpersonal Reactivity Index

(IRI) (Davis, 1980, 1983) |

– Mesure d’auto-évaluation conçue pour mesurer les composantes cognitives et affectives de l’empathie générale.

– Consiste en quatre sous-échelles de sept items mesurées sur une échelle de Likert en cinq points : deux sous-échelles cognitives (« Fantaisie », qui mesure la tendance à se transposer de manière imaginative dans des situations fictives ; et « Prise de perspective », qui évalue la tendance à adopter le point de vue d’autrui) et deux sous-échelles affectives (« Empathic Concern », qui évalue les sentiments de chaleur, de compassion et d’intérêt pour les autres ; et « Détresse personnelle », qui mesure les sentiments d’inconfort du répondant aux expériences négatives d’autrui. – Il est important de noter que l’IRI n’a pas été conçu pour produire un « score total d’empathie » à partir de la somme des scores des sous-échelles et ne doit pas être utilisé à cette fin, car les quatre scores de la sous-échelle ne sont pas tous corrélés positivement (D’Orazio, 2004). |

Cohérence interne des sous-échelles

sous-échelles (alpha de Cronbach) varie de 0,71 à .77. – La fiabilité test-retest des des sous-échelles est comprise entre : .61-.71.

|

– Validité de la construction : déduite de l’analyse factorielle au cours de l’élaboration de la mesure et confirmée par de nombreuses autres études, y compris avec des échantillons d’adolescents (Hawk et al., 2013).

– Cependant, Jolliffe et Farrington (2006) ont affirmé que l’IRI ne mesure pas correctement l’empathie affective et cognitive, au motif que l’échelle « Empathic Concern » contient des items mesurant la sympathie et que l’échelle « prise de perspective » contient des éléments mesurant la capacité générale à adopter le point de vue d’autrui plutôt que la capacité spécifique à comprendre les émotions d’autrui. – Une explication détaillée de l’élaboration de l’IRI, y compris les items utilisés, est librement disponible sur internet (Davis, 1980), ce qui peut augmenter le risque de confusion de facteurs tels que la désirabilité sociale. |

· Burke (2001)

· Lindsey et al. (2001) · Moriarty et al. (2001) · O’Halloran et al. (2002) · Curwen (2003) (used Perspective Taking, Empathic Concern, and Personal Distress Scales only) · Varker and Devilly (2007) · Tidefors et al. (2011) |

| Hogan Empathy Scale (HES) (Hogan, 1969) | Mesure d’auto-évaluation conçue pour mesurer l’empathie cognitive générale.

Consiste en 64 items vrai/faux, par exemple: « En règle générale, j’ai peu de difficultés à me mettre à la place des autres» |

La fiabilité et la validité de l’enquête HES ont fait l’objet d’analyses approfondies. Un certain nombre d’études ont trouvé des preuves de la fiabilité et de la validité de l’enquête HES, en particulier pour les hommes, mais ces preuves ne sont pas suffisantes et les études suggèrent qu’il pourrait manquer de validité de construction et qu’il s’agit d’une mesure inadéquate de l’empathie (voir Chlopan, McCain, Carbonell et Hagen (1985) et Froman et Peloquin (2001) pour des points de vue opposés). | Hunter and Figueredo (2000) | |

| Questionnaire Measure of Emotional Empathy (QMEE) (Mehrabian & Epstein, 1972) | Mesure d’auto-évaluation conçue pour mesurer l’empathie l’empathie affective générale.

Consiste en 33 items (par exemple, « Cela me rend triste de voir un étranger seul dans un groupe » et “Les gens qui m’entourent ont une grande influence sur mon humeur ») mesurés sur une échelle d’accord-désaccord de Likert en neuf points. |

Fiabilité à mi-parcours : 0,84 ;

test-retest : 0,83 (Bryant, 1982, cité dans Jolliffe & Farrington, 2004).

|

Validité de la construction : déduite de l’analyse factorielle lors de l’élaboration de la mesure et de la mesure et de la constatation que les scores de la mesure étaient liés aux comportements d’aide, au névrosisme, à la conscience sociale et à l’inhibition de l’administration de chocs électriques lorsque la «victime» se trouve à proximité (voir Choplan et al.,1985).

Cependant, sur la base de leur analyse factorielle confirmatoire, Dillard et Hunter (1989) affirment que le score total du QMEE ne mesure pas l’empathie affective et ne devrait pas être utilisé à cette fin. Jolliffe et Farrington (2006) ont également soutenu que le QMEE ne permet pas de mesurer pas l’empathie affective de manière adéquate. |

Hunter and Figueredo (2000) |

| Lack of empathy scale in the Multidimensional Inventory of Development, Sex and Aggression (MIDSA) (Auger Enterprises, Inc., 2011) | Mesure d’auto-évaluation de l’empathie affective générale, composée de huit items mesurés par des échelles de Likert, sur le modèle de l’IRI et du QMEE.

Se réfère à la version 2007 du MIDSA, Netland et Miner (2012) rapportent que l’échelle est composée de six items avec une cohérence interne de 0,73. Il n’a pas été possible de se procurer la version 2007 du manuel de la MIDSA pour cette étude. |

Cohérence interne (pour l’échantillon ASO) : .75

Fiabilité inter-évaluateurs évaluée lors de l’élaboration de l’inventaire

|

Validité convergente (pour l’échantillon ASO) : r(327) = .376, p < .001 avec une mesure de la prise de perspective.

Diverses stratégies utilisées pour assurer la validité des échelles MIDSA, y compris des analyses factorielles, la modélisation par équation structurelle, la réplication confirmative avec des comparaisons avec des groupes témoins. Le manuel, qui énumère les éléments, la procédure de notation et la raison d’être de l’échelle, est disponible gratuitement sur internet, ce qui peut augmenter le risque de facteurs de confusion tels que la désirabilité sociale lors des tests. |

Netland and Miner (2012) |

Autres échelles d’évaluation de l’empathie:

- Victim Empathy Distortion Scale (QVES, Beckett & Fisher, 1994)

- The Empat (McGrath, Cann and Konopasky, 1998)

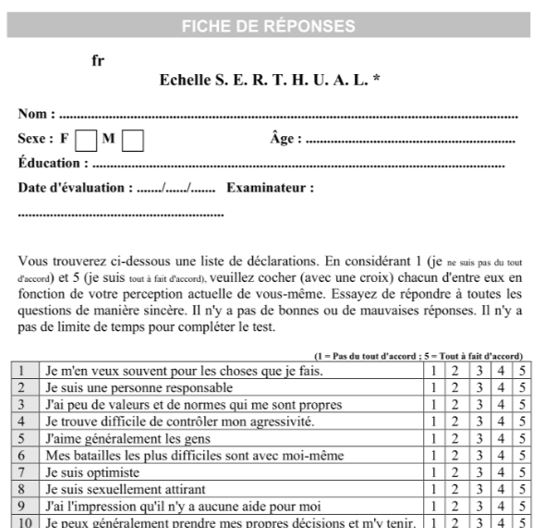

- Measure of Emotional Empathy for Adolescents and Adults_Caruso&Meyer (FR)

Barry Maletzky est titulaire d’une licence de l’université de Columbia et d’un doctorat de l’université de l’État de New York, Stony Brook Medical School. Il a effectué un internat en psychiatrie à l’université des sciences de la santé de l’Oregon (Oregon Health Sciences University) en 1971. Après deux ans de service dans l’armée , il a commencé à pratiquer la psychiatrie à Portland, OR, en 1973. Le Dr Maletzky a commencé à se spécialiser dans plusieurs domaines de la psychiatrie, notamment le traitement de la dépression sévère, l’utilisation de la thérapie électroconvulsive, ainsi que l’évaluation et le traitement des délinquants sexuels. En 1978, il a fondé la Sexual Abuse Clinic pour traiter les délinquants sexuels et leurs victimes. Depuis lors, la clinique est devenue l’une des plus importantes et les mieux établies au monde. Le Dr Maletzky mène des projets de recherche clinique depuis sa résidence. Il est l’auteur de plus de soixante-cinq articles parus dans des revues médicales à comité de lecture, et de dix chapitres de manuels édités et de six manuels originaux de psychiatrie dans diverses spécialités. Il a reçu de nombreuses récompenses militaires et civiles, dont le Dean’s Award de l’OHSU. Il a pris une retraite partielle en 2007 afin de consacrer plus de temps à l’enseignement, à la recherche, au bénévolat et de conseil, y compris son travail avec les personnes sortant de prison, de celles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et de celles qui font partie de la communauté LGBT.

Barry Maletzky est titulaire d’une licence de l’université de Columbia et d’un doctorat de l’université de l’État de New York, Stony Brook Medical School. Il a effectué un internat en psychiatrie à l’université des sciences de la santé de l’Oregon (Oregon Health Sciences University) en 1971. Après deux ans de service dans l’armée , il a commencé à pratiquer la psychiatrie à Portland, OR, en 1973. Le Dr Maletzky a commencé à se spécialiser dans plusieurs domaines de la psychiatrie, notamment le traitement de la dépression sévère, l’utilisation de la thérapie électroconvulsive, ainsi que l’évaluation et le traitement des délinquants sexuels. En 1978, il a fondé la Sexual Abuse Clinic pour traiter les délinquants sexuels et leurs victimes. Depuis lors, la clinique est devenue l’une des plus importantes et les mieux établies au monde. Le Dr Maletzky mène des projets de recherche clinique depuis sa résidence. Il est l’auteur de plus de soixante-cinq articles parus dans des revues médicales à comité de lecture, et de dix chapitres de manuels édités et de six manuels originaux de psychiatrie dans diverses spécialités. Il a reçu de nombreuses récompenses militaires et civiles, dont le Dean’s Award de l’OHSU. Il a pris une retraite partielle en 2007 afin de consacrer plus de temps à l’enseignement, à la recherche, au bénévolat et de conseil, y compris son travail avec les personnes sortant de prison, de celles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et de celles qui font partie de la communauté LGBT. « Pour la personne impliquée dans la justice qui doit faire face à des problèmes multidimensionnels, allant des problèmes de santé comportementale aigus à ceux qui ne le sont pas, ainsi que d’autres dysfonctionnements sociaux et interpersonnels, il est nécessaire de mettre en place des programmes capables de gérer cette diversité. Si l’on considère que les besoins doivent être définis en fonction de la gravité du trouble et d’autres sociaux identifiés à l’aide d’évaluations individuelles, le placement dans le programme devrait se concentrer sur le problème le plus débilitant auquel l’individu est confronté. C’est pourquoi, dans cette conceptualisation, six cibles principales de programmes visant à résoudre le problème le plus urgent de l’individu ont été identifiées :

« Pour la personne impliquée dans la justice qui doit faire face à des problèmes multidimensionnels, allant des problèmes de santé comportementale aigus à ceux qui ne le sont pas, ainsi que d’autres dysfonctionnements sociaux et interpersonnels, il est nécessaire de mettre en place des programmes capables de gérer cette diversité. Si l’on considère que les besoins doivent être définis en fonction de la gravité du trouble et d’autres sociaux identifiés à l’aide d’évaluations individuelles, le placement dans le programme devrait se concentrer sur le problème le plus débilitant auquel l’individu est confronté. C’est pourquoi, dans cette conceptualisation, six cibles principales de programmes visant à résoudre le problème le plus urgent de l’individu ont été identifiées :