Ces dernières années, des recherches révolutionnaires en neurosciences ont fondamentalement modifié notre compréhension de l’impact des traumatismes sur les individus sur les plans psychologique, physiologique, émotionnel et social.

La phase initiale de l’étude ACE a été conduite par les hôpitaux Kaiser, entre 1995 et 1997 (17 000 patients).

La phase initiale de l’étude ACE a été conduite par les hôpitaux Kaiser, entre 1995 et 1997 (17 000 patients).

L’étude a été menée par le Professeur Vincent Felitti, chef du service de médecine préventive de l’établissement du Kaiser Permanente à San Diego en Californie, et le Docteur Robert Anda, épidémiologiste au Centre de Contrôle et Prévention de Maladie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) à Atlanta.

Les premières données ont été analysées et publiés en 1998, suivies de 81 publications jusqu’en 2012. L’étude kaiser a établi que:

- La maltraitance et le dysfonctionnement familial dans l’enfance contribuent aux problèmes de santé des décennies plus tard.

- Celles-ci incluent les maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, le cancer, les accidents cérébrovasculaires et le diabète, qui sont les causes les plus courantes de décès et d’invalidité aux États-Unis.

- Les expériences négatives de l’enfance sont courantes.

- 28% des participants à l’étude ont signalé des abus physiques et 21%, des abus sexuels.

- Beaucoup ont également déclaré avoir vécu un divorce ou la séparation de leurs parents, ou avoir un parent souffrant de troubles mentaux ou de toxicomanie.

- Les expériences négatives de l’enfance se produisent souvent simultanément.

- 40% de l’échantillon initial ont déclaré avoir vécu au moins deux traumatismes et 12,5%, au moins quatre.

- Étant donné que les ACE sont dépendants les uns des autres, de nombreuses études ultérieures ont examiné leurs effets cumulatifs plutôt que les effets individuels de chacun des traumatismes.

- Les expériences négatives vécues durant l’enfance ont une relation dose-effet avec de nombreux problèmes de santé.

- Après avoir suivi les participants au fil du temps, les chercheurs ont découvert que le score ACE cumulatif d’une personne présentait une relation forte et progressive avec de nombreux problèmes de santé, sociaux et comportementaux tout au long de la vie, y compris des troubles liés à l’utilisation de substances.

CDC-Kaiser Permanente adverse childhood experiences (ACE) study (1998).

L’étude a été initialement publiée dans l’American Journal of Preventive Medicine (Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, Koss MP, Marks JS.Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study![]() . American Journal of Preventive Medicine 1998;14:245–258. (en anglais) )

. American Journal of Preventive Medicine 1998;14:245–258. (en anglais) )

Elaborée à partir des résultats des ACE studies, la théorie polyvagale (Stephen Porges S. (2011). The Polyvagal Theory : Neurophysiological Foundations of Émotions, Attachment, Communication, Self regulation, New York, Norton.) propose une explication innovante aux réactions incontrôlées du sujet dans son environnement. Les informations sont identifiées comme des signaux de danger ou de sécurité, ce qui ouvre des perspectives cliniques pour la prise en charge du psychotraumatisme.

Issue des neurosciences, la théorie polyvagale apporte un nouveau regard sur la compréhension des réactions physiologiques et psychologiques des individus face à l’environnement, et tout particulièrement sur les réactions des sujets souffrant de stress post-traumatique. En déclinant le système nerveux autonome non plus en deux sous-systèmes antinomiques (sympathique et parasympathique), mais comme un système plus complexe offrant trois voies de réponses possibles, la théorie polyvagale propose une explication innovante aux réactions incontrôlées du sujet dans son environnement : les informations sont traitées et identifiées comme des signaux de sécurité ou de danger. Nous pouvons alors appréhender les symptômes post-traumatiques comme des manifestations de défense ou de survie que l’organisme déclenche selon sa lecture de la situation et son évaluation de la menace.

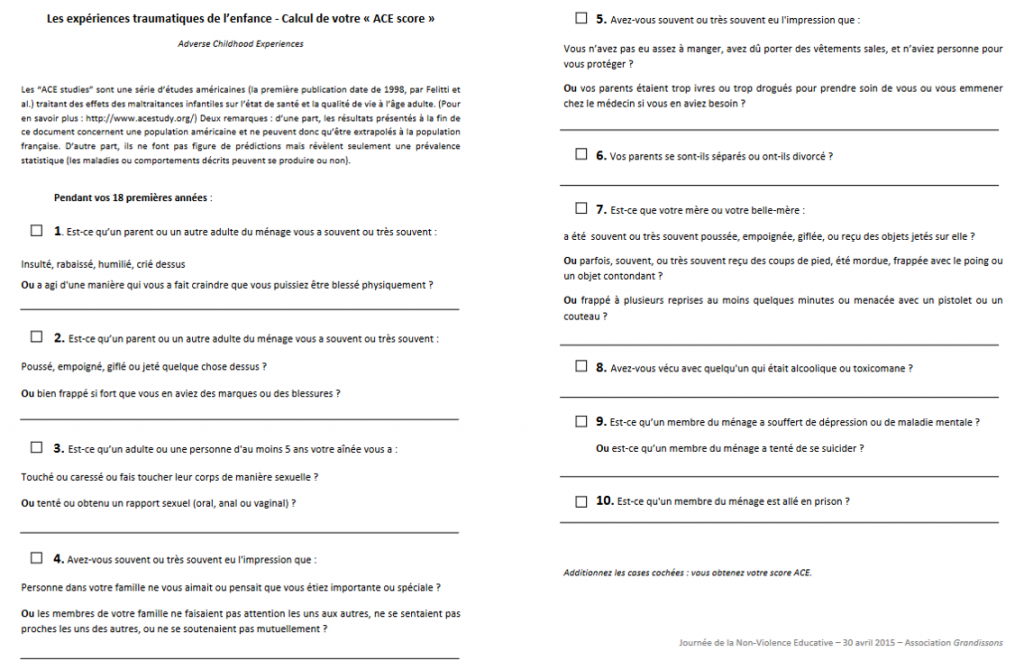

Calculer son score ACE avec le Questionnaire ACE:

Score ACE:

Score ACE:

Score ACE égal à 1

- 1,2 fois plus de risques d’être fumeur

- 1,5 fois plus de risques de souffrir d’une maladie cardiaque

- 2 fois plus de risques d’usage de drogues en intraveineuse

- 1,6 fois plus de risques de promiscuité sexuelle (plus de 50 partenaires)

- 1,7 fois plus de risques de contracter une infection sexuellement transmissible

- 1,04 fois plus de souffrir d’une maladie hépatique

2 fois plus de risques d’être victime de violence physique si l’on est une femme - 3,5 fois plus de risques d’être victime d’une agression sexuelle si l’on est une femme

- 1,25 fois plus de risques d’être un « binge drinker » (consommation de grandes quantités d’alcool en un temps réduit)

- 1,06 fois plus de risques de contracter un cancer

- 1,6 fois plus de risques de développer un problème de santé mentale

- 1,04 fois plus de risques d’être obèse

Score ACE égal à 2

- 1,7 fois plus de risques d’être fumeur

- 1,7 fois plus de risques de souffrir d’une maladie cardiaque

- 10 fois plus de risques d’usage de drogues en intraveineuse

- 2,1 fois plus de risques de promiscuité sexuelle (plus de 50 partenaires)

- 2 fois plus de risques de contracter une infection sexuellement transmissible

1, 4 fois plus de souffrir d’une maladie hépatique - 2,2 fois plus de risques d’être victime de violence physique si l’on est une femme

- 4 fois plus de risques d’être victime d’une agression sexuelle si l’on est une femme

- 1, 5 fois plus de risques d’être un « binge drinker » (consommation de grandes quantités d’alcool en un temps réduit)

- 1,4 fois plus de risques de contracter un cancer

- 2,2 fois plus de risques de développer un problème de santé mentale

- 1,1 fois plus de risques d’être obèse

Score ACE égal à 3

- 2,3 fois plus de risques d’être fumeur

- 1,9 fois plus de risques de souffrir d’une maladie cardiaque

- 22 fois plus de risques d’usage de drogues en intraveineuse

- 2,2 fois plus de risques de promiscuité sexuelle (plus de 50 partenaires)

- 2,3 fois plus de risques de contracter une infection sexuellement transmissible

- 1,9 fois plus de souffrir d’une maladie hépatique

- 2,8 fois plus de risques d’être victime de violence physique si l’on est une femme

- 4,5 fois plus de risques d’être victime d’une agression sexuelle si l’on est une femme

- 1, 5 fois plus de risques d’être un « binge drinker » (consommation de grandes quantités d’alcool en un temps réduit)

- 1,5 fois plus de risques de contracter un cancer

- 2,3 fois plus de risques de développer un problème de santé mentale

- 1,3 fois plus de risques d’être obèse

Score ACE supérieur ou égal à 4

- 2,6 fois plus de risques d’être fumeur

- 2,1 fois plus de risques de souffrir d’une maladie cardiaque

- 40 fois plus de risques d’usage de drogues en intraveineuse

- 2,1 fois plus de risques de promiscuité sexuelle (plus de 50 partenaires)

- 2,9 fois plus de risques de contracter une infection sexuellement transmissible

- 1,9 fois plus de souffrir d’une maladie hépatique

- 4,8 fois plus de risques d’être victime de violence physique si l’on est une femme

- 9 fois plus de risques d’être victime d’une agression sexuelle si l’on est une femme

- 1,7 fois plus de risques d’être un « binge drinker » (consommation de grandes quantités d’alcool en un temps réduit)

- 1,5 fois plus de risques de contracter un cancer

- 3,1 fois plus de risques de développer un problème de santé mentale

- 1,5 fois plus de risques d’être obèse

QUestionnaire ACE:

questionnaire-sur-les-experiences-traumatiques-de-lenfance

VIDEO VOST:

Voir aussi sur le sujet: https://www.ifemdr.fr/etude-de-felitti-sur-les-experiences-negatives-de-lenfance/

Pour en savoir plus, voici trois autres excellentes vidéos explicatives: