URICA ( University of Rhode Island Change Assessment Scale) (McConnaughy, DiClemente, Prochaska et coll., 1989)

Type d’outil: questionnaire auto-administrés de 32 questions.

Compétences requises: Ne requière qu’un minimum de connaissances académiques, puisqu’il a été conçu pour un large éventail de participants.

Temps de passation: entre 5 et 15 minutes

L’URICA, le « University of Rhode Island Change Assessment Scale » (McConnaughy, DiClemente, Prochaska et coll., 1989) permet de mesurer les étapes de changement des participants définis selon le modèle transthéorique de Prochaska, Norcross et DiClemente (Juneau, 2006). Il s’agit d’une échelle composée d’un questionnaire de 32 énoncés permettant de couvrir quatre sous-échelles qui renvoient aux étapes de changement de Prochaska, Norcross et DiClemente, soit l’étape de la « precontemplation », de la « contemplation », de l’action et du maintien.

L’URICA, le « University of Rhode Island Change Assessment Scale » (McConnaughy, DiClemente, Prochaska et coll., 1989) permet de mesurer les étapes de changement des participants définis selon le modèle transthéorique de Prochaska, Norcross et DiClemente (Juneau, 2006). Il s’agit d’une échelle composée d’un questionnaire de 32 énoncés permettant de couvrir quatre sous-échelles qui renvoient aux étapes de changement de Prochaska, Norcross et DiClemente, soit l’étape de la « precontemplation », de la « contemplation », de l’action et du maintien.

D’après plusieurs auteurs, le University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) permet d’obtenir des résultats satisfaisants pour les quatre étapes de changement mentionnés ci-dessus et possède de bonnes qualités psychométriques (McConnaughy et coll., 1989 ; DiClemente et Hugues, 1990 et Prochaska et DiClemente, 1992). Des études de validation ont été menées auprès de plusieurs échantillons différents, dont un groupe de fumeurs, une population en clinique externe et un groupe de participants inscrits dans un programme de traitement externe pour alcoolisme afin de valider le questionnaire. Les résultats obtenus auprès des trois groupes se sont avérés similaires et ont reproduit : «essentiellement les quatre composantes initiales» soit l’étape de la « precontemplation », l’étape de la « contemplation », l’étape de l’action et celle du maintien (Juneau, 2006 : 80). Les coefficients alpha de Cronbach obtenus lors de ces études sur les qualités psychométriques de l’URICA variaient entre 0,70 et 0,82 (McConnaughy et coll., 1989 ; DiClemente et Hugues, 1990 et Prochaska et DiClemente, 1992).

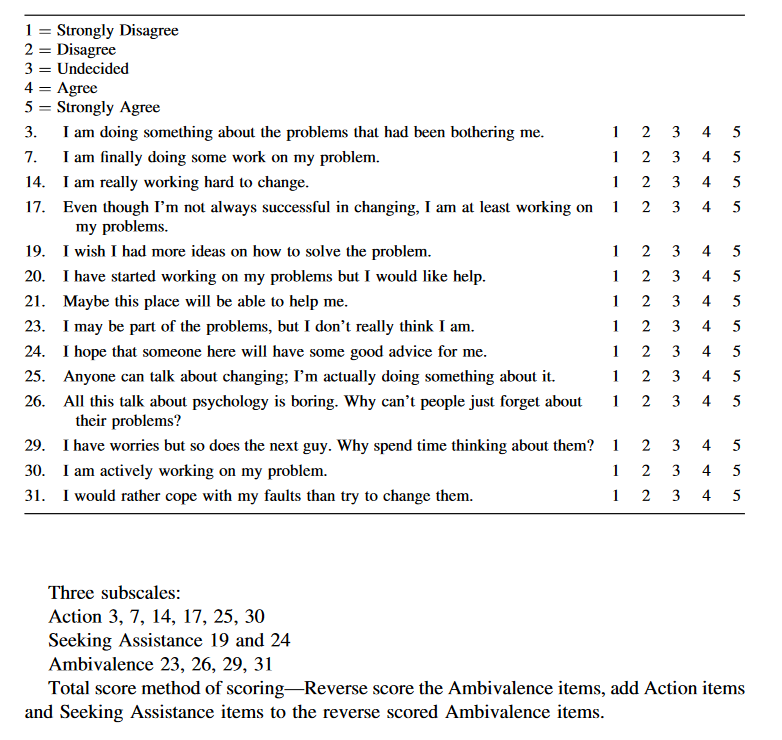

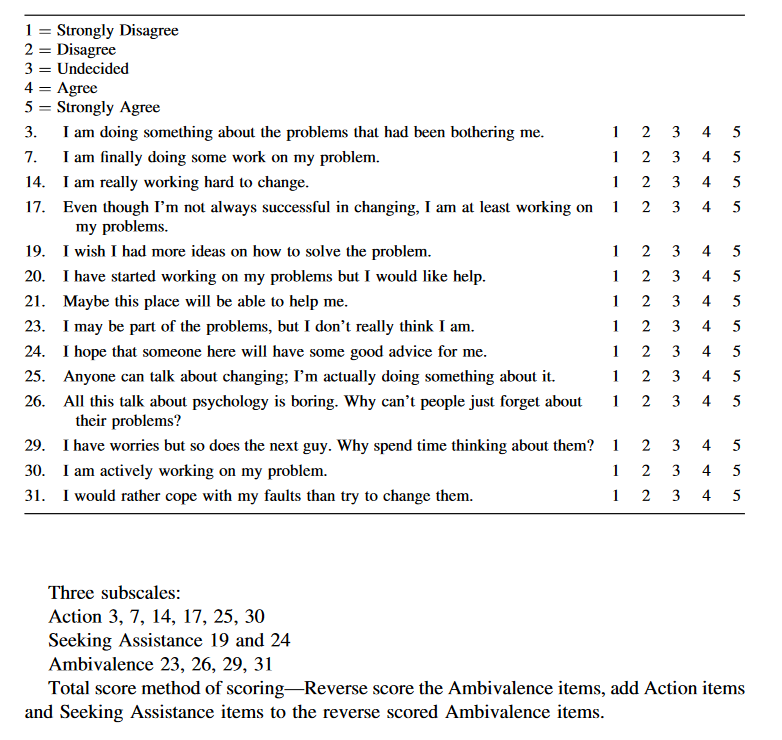

Chaque sous-échelle est mesurée à l’aide de huit questions précises, cotées sur une échelle de Likert en cinq points allant de fortement en accord à fortement en désaccord. En d’autres termes, les participants doivent indiquer leur accord ou leur désaccord pour chaque item présenté. Un item faisant référence à l’étape de « precontemplation » peut être formulé comme suit : «Je préfèrerais m’accommoder de mes défauts plutôt que d’essayer de les changer», tandis qu’un item qui fait référence à l’étape de l’action est : «N’importe qui peut parler de changer ; moi je fais vraiment quelque chose à ce sujet».

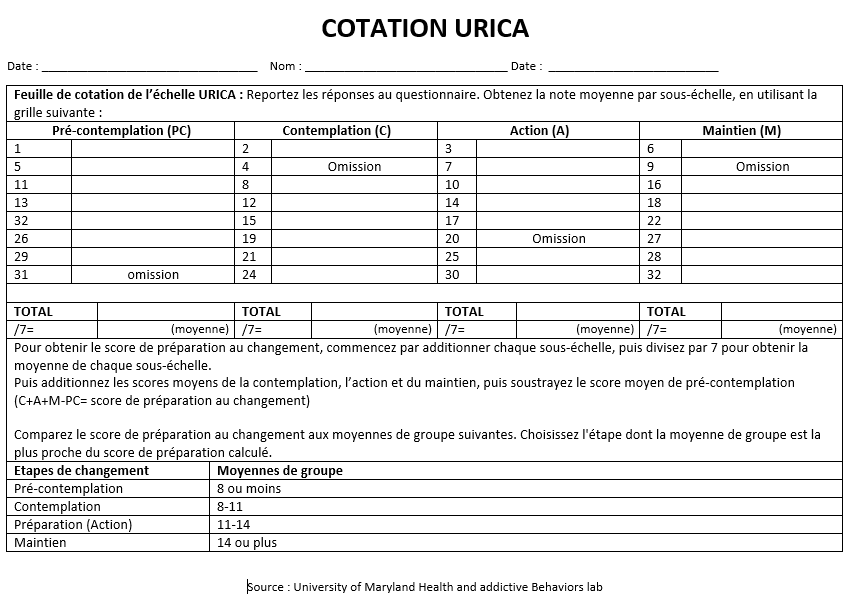

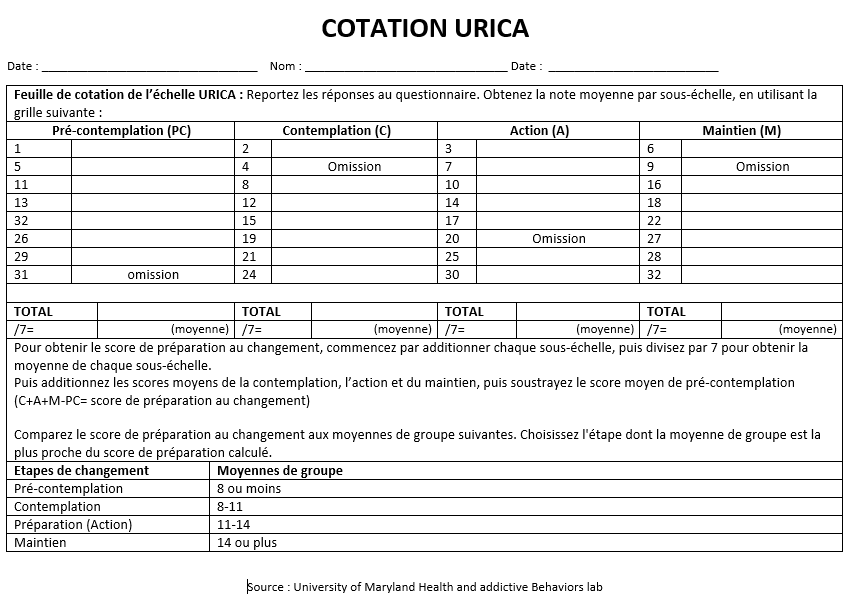

Cotation :

Elle consiste à déterminer l’étape de changement de chaque participant. Chaque sous-échelle est mesurée à l’aide de huit questions exclusives à chacune des étapes de changement établies par Prochaska, Norcross et DiClemente (1994). Le score est calculé de façon cumulative et il varie de huit à quarante pour chacune des sous-échelles. Concernant le calcul des scores pondérés, il n’existe pas, à ce jour, de consensus. La méthode proposée par DiClemente, Schlundt et Gemmell (2004) est dans un premier temps additionner les items de chaque sous-échelle et diviser par sept le score de chaque sous-échelle afin d’obtenir une moyenne. Ensuite, il s’agit d’additionner les moyennes des sous-échelles de « contemplation », d’action et de maintien et d’y soustraire la moyenne de la sous-échelle « precontemplation ». Les participants qui obtiennent un score de 8 et moins sont classés à l’étape de la « precontemplation », ceux qui obtiennent un score entre 8 et 11 sont classés à l’étape de la « contemplation », ceux qui ont entre 12 et 14 sont considérés comme étant à l’étape de l’action et ceux qui obtiennent un score de plus de 14 se retrouvent à l’étape du maintien (DiClemente, Schlundt et Gemmell, 2004).

Il est à noter que le score obtenu à chaque sous-échelle représente des attitudes et des comportements faisant référence aux étapes du changement et non un état de changement précis (DiClemente, Schlundt et Gemmell, 2004). Il faut donc interpréter les résultats obtenus avec vigilance.(source: Madern Perrine )

Pour les questions portant la mention « Omission », ne les incluez pas dans votre sommation des scores pour chaque sous-échelle d’étape.

Pour en savoir plus sur la cotation (eng): https://www.bexar.org/DocumentCenter/View/27262/URICA

Une autre façon de coder l’URICA est la suivante: pour déterminer si les sujets sont motivés ou non motivés au changement, il est possible d’additionner les scores obtenus en précontemplation et contemplation d’une part, et les scores obtenus en action et maintien d’autre part. Les sujets motivés sont ceux dont la somme de (action + maintien) sera plus élevée que la somme de (précontemplation + contemplation) et inversement, les non motivés auront la somme (précontemplation + contemplation) plus élevée que la somme (action + maintien). (source: https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2010-7-page-597.htm )

Le questionnaire URICA en français:

URICA

Le questionnaire URICA en anglais:

urica-change-assessment

Il existe par ailleurs des versions courtes de l’URICA avec moins d’items, l’URICA 24 (24 items à la place de 32), l’URICA 12 (12 items), et l’URICA-R (R pour « révisé ») .

Il existe également une version destinée aux violences domestiques: l’URICA-DV ( urica-dv_fr )

Voir plus bas les questions retenues et les règles de cotation.

URICA 24 Item Versions:

|

Precontemplation |

Contemplation |

Action |

Maintenance |

| Question Numbers |

1 |

3 |

2 |

10 |

|

5 |

6 |

4 |

12 |

|

7 |

9 |

8 |

15 |

|

16 |

13 |

11 |

20 |

|

19 |

14 |

18 |

21 |

|

22 |

17 |

23 |

24 |

| Total: |

|

|

|

|

| Divide by: |

6 |

6 |

6 |

6 |

| Mean: |

In order to obtain a Readiness to Change score, first sum items from each subscale and divide by 6 to get the mean for each subscale. Then sum the means from the Contemplation, Action, and Maintenance subscales and subtract the Precontemplation mean (C + A + M – PC = Readiness).

URICA 12 Item Version—DELTA Project Reduced Drinking

|

Precontemplation |

Contemplation |

Action |

Maintenance |

| Question Numbers |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

5 |

8 |

9 |

7 |

|

6 |

10 |

11 |

12 |

| Total: |

|

|

|

|

| Divide By: |

3 |

3 |

3 |

3 |

| Mean: |

|

|

|

|

To obtain a Readiness to Change score, first sum items from each subscale and divide by 3 to get the mean for each subscale. Then sum the means from the Contemplation, Action, and Maintenance subscales and subtract the Precontemplation mean (C + A + M – PC = Readiness).

URICA-R

Tambling, R. B., & Ketring, S. A. (2013). The R-URICA: A Confirmatory Factor Analysis and a Revision to the URICA. Contemporary Family Therapy, 36(1), 108–119.

Résumé de l’article: « L’évaluation et la mesure de la motivation du client pour le changement a été d’un grand intérêt pour les thérapeutes et les chercheurs dans divers domaines. aux thérapeutes et aux chercheurs dans une variété de domaines. Les auteurs de ce manuscrit présentent les résultats d’une analyse factorielle confirmatoire de l’évaluation du changement de l’Université de Rhode Island (URICA) dans un échantillon de personnes en thérapie de couple. Un échantillon de 603 personnes engagées dans une thérapie de couple a rempli l’URICA dans le cadre des mesures d’admission.

L’interprétation des résultats indique qu’une version modifiée de l’URICA, l’URICA-R fournit une solution à trois facteurs qui correspond le mieux aux données ».

Consignes: Chaque affirmation décrit ce qu’une personne pourrait penser en commençant une thérapie ou en abordant des problèmes dans leur vie. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec chaque affirmation. Dans chaque cas, faites votre choix en fonction de ce que vous pensez en ce moment, et non ce que vous avez ressenti dans le passé ou ce que vous aimeriez ressentir. Le terme » ici » fait référence au lieu de traitement ou au problème.

Voir aussi pour une utilisation d’URICA dans un cadre de violences domestiques: l’URICA DV2:

Application du modèle transthéorique du changement à une population de conjoint

Enfin, pour en savoir pus sur les differentes versions d’URICA et ses régles de cotatation, rdv ici: https://habitslab.umbc.edu/urica/

Confrontée à une vague de suicides à Fleury-Mérogis, l’administration pénitentiaire française pourrait bien devoir reconsidérer les faiblesses de son système. Pour en parler, Julie Gacon reçoit François Bès, coordinateur du pôle enquête de l’Observatoire international des prisons (OIP).

Confrontée à une vague de suicides à Fleury-Mérogis, l’administration pénitentiaire française pourrait bien devoir reconsidérer les faiblesses de son système. Pour en parler, Julie Gacon reçoit François Bès, coordinateur du pôle enquête de l’Observatoire international des prisons (OIP). On devrait construire les villes à la campagne, parce que l’air y est plus pur, disait Alphonse Allais. Pour annoncer ce sujet qui avait été diffusé en avril 2017, on pourrait dire sur le même ton : « Pour éviter les inconvénients de la prison, laissons la clé aux détenus. »

On devrait construire les villes à la campagne, parce que l’air y est plus pur, disait Alphonse Allais. Pour annoncer ce sujet qui avait été diffusé en avril 2017, on pourrait dire sur le même ton : « Pour éviter les inconvénients de la prison, laissons la clé aux détenus. » Résumé

Résumé